月球及火星表面環境研究中的科學發現

張小平、徐懿

澳門科技大學

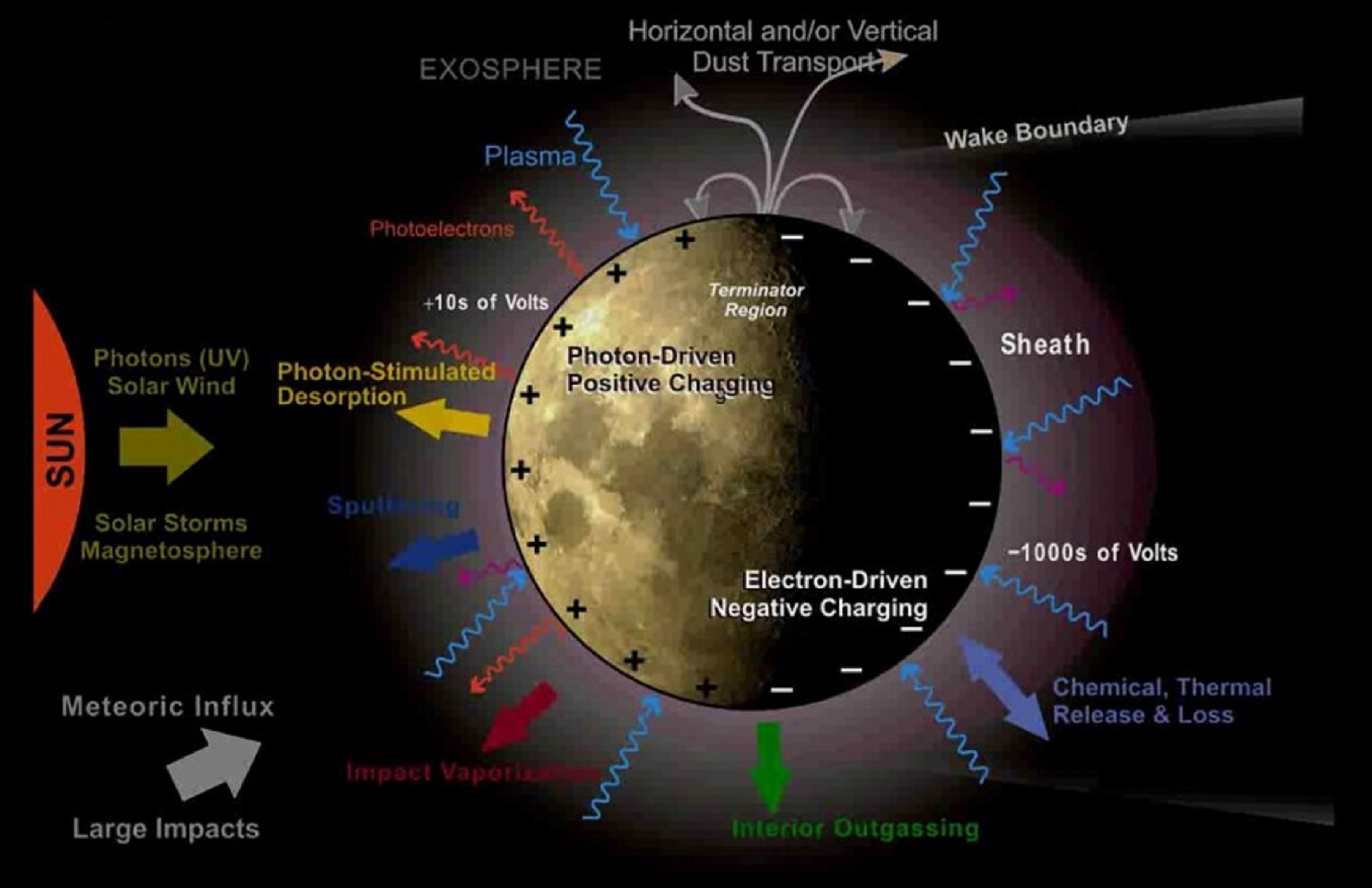

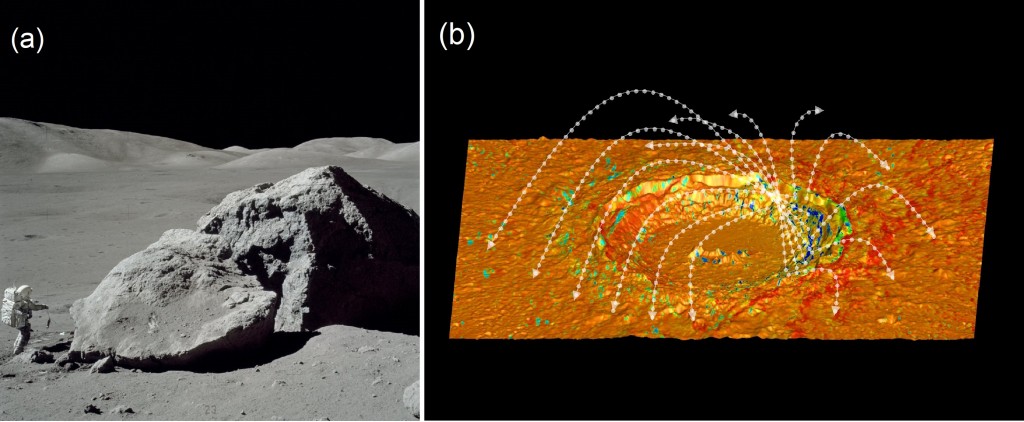

行星表面環境例如塵埃活動、高能粒子輻射和水的分佈等,對於航天器的性能和宇航員的生存至關重要。本項目研究月球和火星的表面環境和淺地表結構,助力中國後續深空探測任務。與地球塵埃不同,月球塵埃更為鋒利,並易吸附在宇航服上。阿波羅任務觀測到高密度的月塵活動,認為這是晨昏線附近的全球性現象,但與後續任務觀測結果矛盾。通過分析多顆衛星數據,本項目解開該謎團,認為高密度的塵埃活動是局部事件,並建立靜電塵埃發射模型從科學上成功解釋了該現象。項目改進了著陸器降落時產生的發動機羽流和月球表面相互作用的模型,發現了人類有觀測以來的最強銀河宇宙線記錄,爲後續探月任務的工程策略提供指導。項目建立了模擬宇宙射線與月球表面相互作用的首個自洽模型,可用於鑒定隕石和地外樣品的年齡。利用測月雷達揭示月球正背面地下土壤結構、性質及火山活動歷史,為資源開發及月球基地建設提供關鍵信息。項目首次提出我國境內的柴達木盆地可作為火星研究基地,並在該地區進行地貌類比和雷達實驗等工作,為我國天問一號任務搜尋火星地下水冰等任務提供地面驗證。

圖1 月球表面環境比想象中更為複雜,是研究空間環境與無大氣天體表面相互作用的窗口

圖2 (a) 月球表面覆蓋大量塵埃 (b)晨昏線附近月面撞擊坑上空發現的塵埃靜電噴泉現象

圖3 柴達木盆地各種形態的沙丘與火星沙丘對照圖,(A) 和(A')新月形沙丘,(B)和(B')新月鏈形沙丘